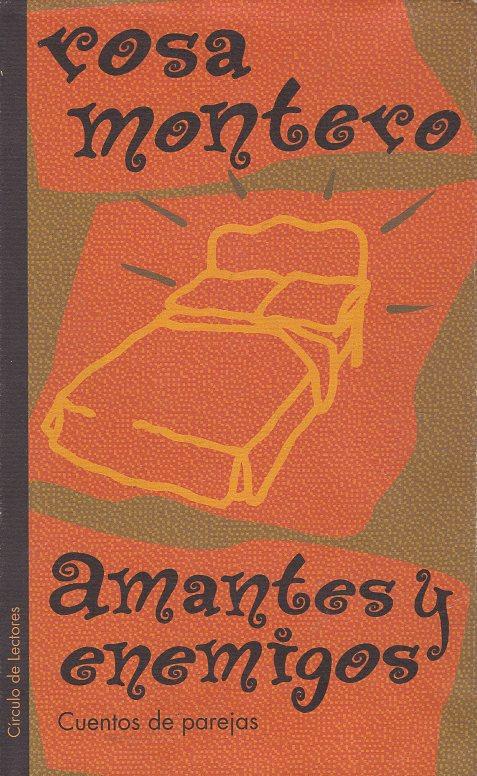

"LA OTRA" DE ROSA MONTERO

en el periódico "El país"

En cuanto la conoció, mi abuela dictaminó: «Es un mal

bicho». A mí tampoco me había gustado nada: me apretujó entre sus

brazos, me manchó la mejilla con un maquillaje pegajoso y dulzón y me

regaló una muñeca gorda y cursi, cuando lo que yo quería por entonces

era un disfraz de indio. Se agachó hasta mi altura y dijo: «Esta niñita

tan bonita y yo nos vamos a llevar muy bien, ¿verdad?», y me enseñó unos

dientes manchados de carmín. Los demás creyeron que me sonreía, pero yo

sé que lo que hacía era mostrarme los colmillos, como hace mi perro

Fidel cuando se topa con un enemigo. Además me irritó que mintiera.

Porque yo no era bonita, ni lo soy. Y ella, siempre tan coqueta y

detallista, lo sabía. Creo que me despreció desde el primer instante.

Ella,

en cambio, pasaba por hermosa. En el pueblo lo comentaban: «Es muy

estirada y muy señoritinga, pero qué alta, qué guapa, qué elegante». Y

mi abuela decía: «Ya puede ser elegante, porque se está gastando en

trapos todas las perras de tu padre». Aunque seguramente dijo «tu pobre

padre». Desde que apareció la otra en la casa de la playa, durante

aquellas horribles vacaciones, mi padre fue siempre para mi abuela «tu

pobre padre». Y cuando hablaba de él sacudía la cabeza y suspiraba: «Los

hombres, ya ves, no saben vivir solos, y así pasa, que luego llegan las

lagartas y les lían. Ay, si tu madre viviese…», decía, y se ponía a

llorar. Pero no por mi madre, que llevaba muerta muchos años, ni por mi

«pobre padre», sino por ella misma. Porque mi abuela estaba segura de

que la iban a meter en un asilo.

Una tarde que

habíamos entrado las dos en el supermercado oímos una conversación

aterradora. Mi abuela y yo estábamos escarbando dentro del arcón

congelador en busca de los helados de frambuesa, y las mujeres no nos

vieron. «El otro día me encontré en la farmacia a la nueva de la casa

del mirador… Muy guapetona, pero con unos humos…», decía una. «Pues al

parecer la cosa está hecha, le ha cazado, se casan», contestaba la otra.

«Entonces poco tardará en salir la vieja de la casa. No creo que ésa

apechugue con la antigua suegra», añadió la primera con una risita. «Ya

verás, seguro que se carga a la abuela… y a lo mejor hasta a la niña.»

En ese momento la abuela y yo sacamos la cabeza del congelador, porque

estábamos ya moraditas de frío. Y las vecinas se dieron un codazo y se

callaron.

Al principio, en la semana que papá estuvo

con nosotras, la cosa no fue tan terrible. Ella lo pedía todo por favor y

reía hasta cuando no venía a cuento. También papá estaba más cariñoso

que de costumbre: me compraba regaliz y me sentaba otra vez en su

regazo, aunque unos meses atrás había empezado a refunfuñar que yo ya

estaba demasiado grande para eso. Pero no me engañaba con sus

zalamerías: una tarde le pillé en el jardín. Besándola. Estaban en el

banco del almendro, y mi padre la tenía sentada en sus rodillas. Y eso

que ella sí que era grande. Entonces mi padre me descubrió y dio un

respingo. Pero luego se controló y, sonriéndome, hizo señas para que me

acercara. Eso fue lo peor: que quisiera hacer pasar el horror como algo

natural. Salí corriendo y me encerré en el cuarto de la abuela. Mi padre

golpeó la puerta, rogó, gritó y amenazó. Pero no salí. A la mañana

siguiente papá se tuvo que ir a la ciudad, por asuntos de negocios,

durante tres semanas.

Entonces estalló la guerra.

Viéndose sola, ella tomó el poder despóticamente. Nos mandaba, nos

gustaba. Nos odiaba. Nos negábamos a dirigirle la palabra, y ella nos

castigaba sin cenar con la complicidad de Tere, la criada, a quien había

comprado con la promesa de un aumento de sueldo. Hablaba por teléfono

con papá, pero a mí nunca me avisaba de sus llamadas. Y un día nos llegó

a acusar de haberle metido cucarachas en las playeras, lo cual era

cierto, desde luego, pero ¿cómo podía tener ella la mala fe de acusarnos

sin pruebas? Porque de todos es sabido que las cucarachas caminan de

acá para allá y se meten ellas solas en los zapatos.

Un

día, al anochecer, volvió mi padre. Se le veía tenso y ceñudo: nunca me

había parecido tan alto y tan sombrío. Era tarde y pasamos al comedor

inmediatamente. Ella hablaba y hablaba: lo hacía con suavidad, pero

decía cosas horrorosas de nosotras. Papá fumaba y miraba torcidamente su

copa de vino; yo quise intervenir, pero un rugido suyo me mandó callar y

me heló el aliento. Mi abuela temblaba dentro de su bata de florecitas:

nunca me había parecido tan pequeña. Al fin ella cerró la boca,

radiante y satisfecha, y papá dijo: «Se acabó». No nos quería papá,

estaba claro. Quería más a esa intrusa, que sólo llevaba un mes en casa.

Al otro lado de la mesa, ella reía y enseñaba sus dientes manchados de

rojo, como los colmillos de un vampiro. «Se va a cargar a la abuela»,

habían dicho las vecinas, «y también a la niña». Mi padre confiaba más

en una usurpadora que en su propia hija. «Se va a cargar a la abuela y a

la niña», comentaban. Tere la traidora trajo una sopera con gazpacho.

Miré a mi abuela y mentalmente le grité: no lo tomes. Mi padre quería

vivir con ella y no conmigo. Con la enemiga de los colmillos rojos. ¿Y

si el gazpacho estuviera envenenado? ¿Y si la otra hubiera decidido

acabar de una vez con nosotras? Esperé, con el corazón zumbando en los

oídos, hasta que ella se sirvió un buen tazón y comenzó a tomarlo.

Entonces yo también comí. Y las cucharadas me supieron a lágrimas.

Dos

días después ella desapareció sin dejar rastro. La buscaron por los

acantilados y por las cunetas, en la estación de tren y en los

hospitales. Y escrutaron el mar durante semanas, esperando que la resaca

de Volviera su cuerpo. Nunca lo hizo. Papá, contrito y deshecho,

contemplaba las olas y musitaba: «Qué mala suerte tengo». Han pasado

diez años de aquello y no ha vuelto a casarse. Mi abuela murió el otoño

pasado y ahora vivo sola con mi padre (mi Pobre, pobre padre), que me

necesita más que nunca.

En cuanto a ella, no sé lo

que pasó. Aquella noche, después de la cena, mi abuela, que era

montañesa, preparó un conjuro. Recortó una foto de ella y la metió en un

tarro vacío de compota, junto con un par de dientes de ajo y una mosca

muerta atada con bramante; y luego selló el frasco y le dio la vuelta,

para que quedara boca abajo. Dos días después ella se esfumó. Recuperé

el tarro hace unos meses, cuando el fallecimiento de mi abuela: lo

encontré al fondo de un cajón, aún invertido. Aquí lo tengo, y todavía

puede verse la fotito de ella a través del cristal, su cara helada y

sonriente, sus esbeltas piernas, mucho más bonitas que las mías. Yo no

creo en conjuros, pero aún mantengo el frasco boca abajo y bien cerrado.

Y a veces, cuando me veo fea y grandota en un espejo, me alivia

recordar que guardo toda esa hermosura prisionera.